【現役トレーナー監修】ベンチプレスの正しいフォームとやり方を徹底解説!効果を高めるコツも紹介

「ベンチプレスの正しいやり方を知りたい...」

「ベンチプレスで100kg上げてみたい...」

と感じていませんか?

筋トレ初心者の人や、独学の人はベンチプレスのやり方やフォームが正しくできていない可能性が高いです。

せっかく頑張って筋トレをしても、間違ったやり方では全然成長できませんよ!

そこで今回は現役トレーナーの松浦雄輝が、本当に正しいベンチプレスのやり方と効果について徹底的に解説していきます。

◆この記事でわかること!

- ベンチプレスの効果とは?

- ベンチプレスの正しいやり方

- ベンチプレスの間違ったフォーム7選

これからベンチプレスを始める方や、すでに取り組んでいる方!

この記事を読んでからベンチプレスに取り組めば効果が何倍にも変わりますよ。

ベンチプレスで得られる効果とは?

ベンチプレスで得られる2つの大きな効果を紹介します。

◆ベンチプレスで得られる効果

1.胸筋にメリハリが出る

ベンチプレスで鍛えられる大胸筋は面積が大きく、皮下脂肪がもともと少ない部位なので見た目の変化が表れやすいです。

成果が出やすいので、初心者の方でも筋トレの楽しさを感じやすい部位です。

また、大胸筋を鍛えていくと、胸の中央に縦線が入りモデルのようなメリハリのある美しい体になることができます。

大きく男らしい胸板は、モテる男には欠かせないポイントなのでモチベーション高くトレーニングにのぞむことができますよね。

2.Tシャツ姿がかっこいい体になれる

ベンチプレスで胸筋を発達させることでTシャツが似合うようになります。

大きな胸板は男らしさの象徴なので、Tシャツ姿の印象がガラリと変わります。

また、白いTシャツを着ると、乳首が透けてしまう現象も実はベンチプレスに取り組むことで解消できます。

胸筋上部を発達させることで、乳首の位置よりも筋肉が盛り上がり見えなくなっていきます。

ベンチプレスで胸筋を発達させて、Tシャツが似合うかっこいい体になりましょう!

ベンチプレスで鍛えられる筋肉

ベンチプレスで鍛えられる筋肉は基本的には「大胸筋」です。

大胸筋はいわゆる「胸板」にあたる部分で、上半身のカッコよさを求めているなら絶対に鍛えたほうが良い筋肉です。

ベンチプレスは数あるトレーニングの中でも、一番効果的に鍛えられる種目です。

しかし、やり方を正しくできていないと、なかなか「大胸筋」に効かせることができません。

正しいフォームで、確実に効果を発揮できるような筋肉の使い方を意識していきましょう!

松浦雄輝

他にも、「上腕三頭筋」や「三角筋」も補助的に鍛えられますが、あくまでもベンチプレスは大胸筋に効果を発揮するものだと捉えて取り組みましょう。

ベンチプレスの正しいやり方

松浦雄輝

ベンチプレスは、正しいやり方で行わないと効果も出ないですし、怪我のリスクが高まるので注意が必要です。

「100kg上げてみたい!」と焦る気持ちもわかりますが、正しいフォームで上げられないと何も意味がないです。

特に自己流の場合、間違ったフォームの人が多いので、まずは正しいやり方を学んでから行うようにしましょう。

フラットベンチで仰向けになる

両足をしっかりと地面につける。開いたり閉じたり、つま先立ちになるように適当に置かない。

正しくバーを握る

バーにある「81cmライン」に小指か薬指をかけて握る。

アーチを作る

腰で反るのではなく、腹圧を入れて「胸椎」を押し出すようなイメージで背面のアーチを作る。

バーをラックから外して、下ろす

1〜3までが準備できたらバーをラックから外してゆっくり下ろす。乳頭あたりにつくように下ろしてくる。腹圧で膨らませたみぞ落ちあたりでむかえに行くイメージ。

下ろしたバーを持ち上げる

胸に下ろしたバーを持ち上げていく。この時、足で床からの反発力を最大限に使う。

同じ動作を繰り返す

バーを持ち上げたら、再度同じ動作を繰り返し行う。

ノーマルベンチプレスの重量・回数・セット数

- Max40kg→20kg 10~15回 5set

- Max50kg→40kg 10~12回 5set

- Max60kg→50〜52.5kg 6〜8回 5set

- Max70kg→65kg 3~5回 5set

ベンチプレスのよくある間違ったフォーム7選

松浦雄輝

ベンチプレスのよくある間違ったフォームを7選にまとめました。

確実に大胸筋に効かせるためにも、自分のフォームと照らし合わせながら間違ったやり方を改善していきましょう!

1.手幅の広さ

手幅の広さが広すぎたり、狭すぎたりすることで鍛えられる部位が大胸筋ではなくなってしまいます。

肩や肘に余計な力がかかってしまうので、大胸筋に効かせることができません。

正しい手幅

手幅が狭すぎる

手幅が広すぎる

2.腰で反っている

バーを上げるときに腰を反って、持ち上げてしまってはいませんか?

腰を反ってしまうと、腰痛の原因になってしまうので気をつけましょう。

この「腰椎」を反らしてしまうことによって「椎間板」(骨と骨の間にあるクッションの役割を担うもの)を削ってしまい腰痛になってしまいます。

正しいアーチの作り方は腰で反らず、「胸椎」を柔らかくして胸を立て、腰ではなく溝内の裏に圧を感じながらアーチを作ることです。

※背骨の胸のあたりを「胸椎(きょうつい)」腰のあたりを「腰椎(ようつい)」と呼びます。

胸椎でアーチをつくる

腰椎でアーチをつくってしまっている

3.肩を巻いて上げない

バーを上げるときに肩を巻いて上げてしまうと、三角筋の前部を使って上げてしまい、大胸筋に負荷がかからなくなってしまいます。

ベンチプレスでバーを上げる時には肩は巻かないように意識して上げるようにしましょう。

肩を巻いて上げない

4.首に力を入れない

ベンチプレスを行う際、首(頚部)に力みが生じてしまうと肩甲骨が上がってしまい(挙上位)、腹圧が抜けて力が伝わりずらくなります。

ベンチプレスでバーを上げるときには肩を巻かない(内旋)よう肩甲骨を下に下げ(下方回旋)肩の位置をしっかり定め行うようにしましょう。

肩が最悪の場合、脱臼してしまいます。

首の力を抜いた姿勢

首が力んでいる姿勢

5.足の置く位置

ベンチプレスで高重量を扱う場合、床反力(床からの反発力)を上手に伝えることが大切です。

よくある間違った下半身の使い方で足を開きすぎていたり、前に出しすぎているひとがいます。

床反力を上半身に伝えるためにも、足全体をしっかりと床につけてベンチに足を寄せて取り組むようにしましょう。

足を前に出しすぎている

足を開きすぎている

つま先立ちになっている

6.腹圧が入っていない

ベンチプレスを行う時にはあばらをしっかりと締めて、腹圧をしっかりと入れることがポイントです。

腹圧が入っていないとうまくアーチが作れずに大胸筋に効かせられなかったり、高重量を持ち上げることができないので、筋トレの質自体が悪くなります。

腰で反っていたり、肩が上がってしまっていることであばらが開いてしまい腹圧をうまくコントロールできない人が多いので気をつけましょう。

腹圧を入れてあばらを締める

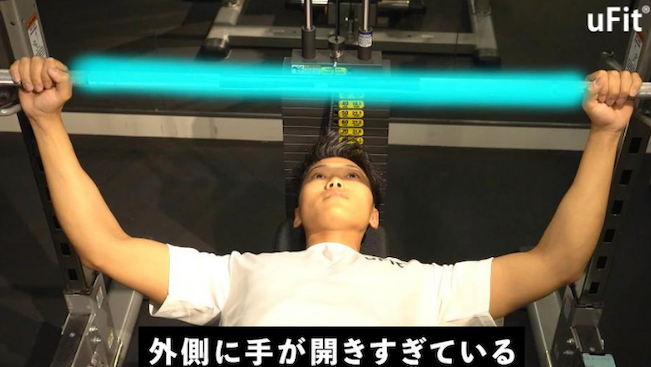

7.肘が開きすぎている・内側に入りすぎ

肘や腱が無理な方向のまま可動させてしまうことで、神経が圧迫され傷ついてしまい怪我に繋がってしまいます。

また、肘を大きく外側に開きすぎてしまうと、肩に力が加わるので胸筋に効かなくなってしまいます。

肘が内側に入りすぎ

肘が外側に開きすぎ

まとめ

ベンチプレスの効果や、正しいフォームについて解説してきました。

ベンチプレスは上半身のカッコよさを追求するなら最も重視すべき種目なので、まずは基本のノーマルベンチプレスをマスターしましょう。

今回はノーマルベンチプレスを徹底的に解説してきましたが、慣れてきたら応用した他の種目も取り組むと効率よく理想の体を作っていくことができますよ。

ベンチプレスの応用種目も下記に載せておくのでぜひ参考にしてみてくださいね!